Em uma noite, numa destas cidades esquecidas por Deus — mas que insistem em falar constantemente sobre Ele —, conheci uma moça. Era um bar ruim no centro deste fim de mundo, onde transitavam as estrelas locais, majoritariamente os músicos das bandas independentes que teimam em surgir onde falham os pulsares da vida. Entre um gole e outro da bebida que pedi, que se bem me recordo era algo com whisky, conversava com alguns deles.

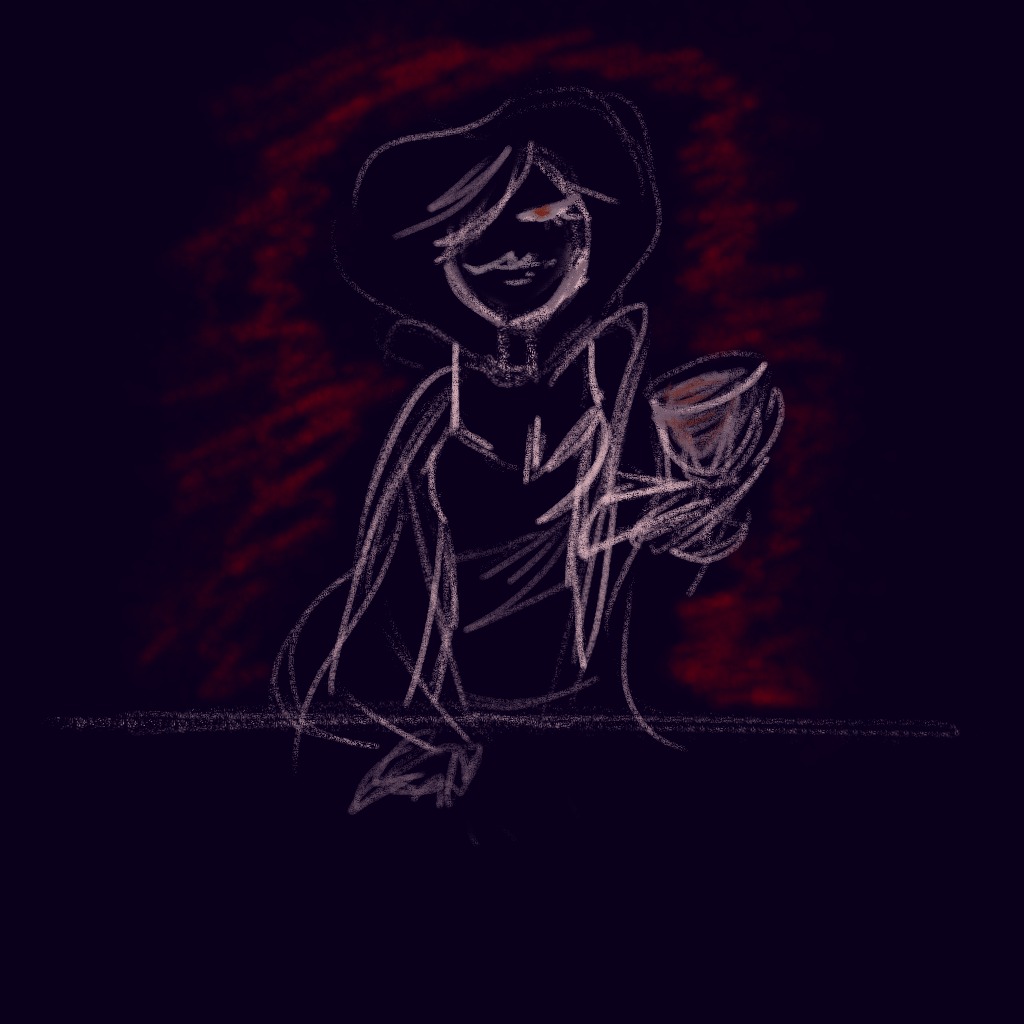

Não lembro bem como se iniciou o diálogo. Lembro somente de ser atingida pela brancura de um sorriso lancinante. Uma risada que ia, de orelha a orelha, rasgando um rosto jovem e relativamente belo, de uma mocinha que exalava uma doçura inquietante. Algo de extremamente simpático, quase não humano.

Seus ombros estavam cobertos por uma camiseta branca, simplória, que gritavam uma falsa modéstia que se entranha nessa nova juventude cristã, misturada com um apelo poético obtuso, daqueles que lembram um caetanismo melodramático, que me dói o estômago. Os botões eram bem pregados, tão bem pregados que jurei que me diziam como eu mesma deveria me vestir.

Fiquei meio cega, a princípio. Falava com palavras tão bonitas, pomposas, pedantes, que escorriam leitosas de sua boca. Tratavam sobre Deus, ou algo nessa esfera. Disse também sobre a moral de forma tão apoteótica que até pensei que nascia ali, naquela terra arrasada, uma nova messias. Já era tarde, e eu sempre concebi que o moralismo recolhia-se cedo, para fazer juz aos seus princípios, porque quem vaga às ruas pela noite tem que ser o imoral, o profano. Mas aparentemente eu estava errada.

Por cada poro de sua pele vazava uma alegria assustadora, inumana, dessas falaciosas que adentram nosso bom senso como uma faca. Toda a gente a cumprimentava, era a garota que cantava as coisas bonitas, as coisas belas, as coisas da alma. A alma moral, a alma bela, a que era digna do amor. E cantava também sobre o amor, esse belo, divino, lancinante, branco.

Pus-me curiosa. Todos esses desta cidade a olhavam com admiração: queria saber o que, além do sorriso tão branco da doce mocinha, causava essa devoção que me incomodava. Dentre as enxurradas de palavras que saiam de sua boca, lisas como seus dentes branquíssimos, a indaguei. Queria saber do amor que cantava, do tal sentimentalismo que surgia de seus gestos como uma dramaturgia, do espetáculo que parecia performar o tempo todo.

— O amor é belo. — disse.

Parei. Sim, obviamente é belo. Disso até o mais imbecil dos imbecis saberia dizer-me, oras. O que eu queria saber, entretanto, o que havia de mais profundo que a fazia parecer detentora de tamanha delicadeza, como os transeuntes ali discutiam. Que cantava o amor de forma tão doce. Não desisti. Questionei-a novamente. E o que, além disso?

— É divino, maravilhoso, sabe, como diz a música. É raro.

A palavra “raro” inquietou-me. Como poderia a mocinha que, aos olhos de todos ali presentes, dizia amar sempre e falava nestas poesias simplórias tão facilmente, dizer que o amor é raro? Contradizia-se. Seu sorriso alargou-se, num abismo cálido, parecia tentar engolir todo seu perímetro ao proferir, tal qual um idiota: o amor é belo! O amor é raro!

Dei um gole no whisky que me pareceu doce, frente a amargura que a insidiosa doçura da menina me provocava. No meu vão egocentrismo, vontade primal de defender a vida como se é, argumentei. O amor não é raro, ele é a partícula una, o átomo do mundo. O que se entende como a ligação perpétua entre os seres, a energia que faz vibrar as moléculas, o sabor dos beijos, a risada das crianças, a morte, o nascimento — tudo isso é pincelado com o amor. Há o desastre, a tragédia, também a morte, o medo, a violência, sim, a complexidade das coisas que exacerba os limites de nossa cognição humana, demasiado humana. Mas o amor é o que permanece quando tudo acaba.

Ou, pelo menos, foi o que tentei dizer: queria ser convencida do contrário. Queria que a garota me dissesse que o amor é a célula divina, o último estágio do aperfeiçoamento da moral, que a evolução de nossa índole é o bem querer dos anjos, que me esbofeteasse e arduamente defendesse sua delicadeza, sua doçura, que enfim era mais branca que seus dentes e mais larga que seu sorriso. Desejava entender se a poesia de que tanto falava, e que eu sinceramente achava ridícula, tinha um rizoma em alguma sinceridade visceral dentro de si. Mesmo que árdua, mesmo que diferente da minha, mas visceral. Ingênuo engano.

— O amor acontece às vezes, só. Não é todo mundo que merece, sabe. — sua declaração foi envolvida por, mais uma vez, o alvor de seu sorriso, que me atingiu como um veneno.

Certa vez, ouvi a mesma coisa em algum comercial de televisão, e essa memória também me pareceu branca como seus dentes. Merecimento. É preciso merecer para ser amado, então. Merecia eu ser amada? Acho que não. Não, porque uma camisa não cobria meus ombros, porque não era modesta e gostava da extravagância. Porque não cantava amor com tamanha doçura, candidez, delicadeza como a jovem moça. Os que passavam não me cumprimentavam, como também não cumprimentavam o homem descalço e sem casa do outro lado da rua, nem os desconhecidos que cruzam seus caminhos todos os dias. Acho que também nenhuma dessas circunstâncias é cristã ou caetanista o suficiente, ou oferece frases de poesia barata que se encontra na promoção de livros das livrarias superfaturadas.

A complexidade e o sangue estão fora do merecimento. A fome, o desconhecido, a estranheza, o desejo, o profano, a dúvida. O merecimento é moral e bom, vai se deitar cedo no sábado porque no domingo vai à missa. O merecimento não abre seus braços acolhedores àqueles que estariam nas ruas até tarde, com um copo de whisky ou qualquer outra bebida. Mas ele abre exceções se seu sorriso for branco o suficiente, suas palavras belas, bonitas e pedantes, se sua camisa estiver cheia de botões cuidadosamente pregados e todos os poemas que você proferir forem de métrica esdrúxula. Se você falsear o verdadeiro o suficiente para que os olhos enxerguem somente a largura de sua boca cheia de dentes alvos, você merece. Congratulações: o amor está à sua espera. Você é digno, você merece.

Impreterivelmente raso foi o olhar que me lançou, paralelo ao seu novamente, já exaustivo, já causticante, venenoso, sombrio sorriso. Via através de mim, estática gesticulava com simpatia. Disse algo a mais sobre Deus, que já não pude ouvir, pois sangraram-me os ouvidos.

Eventualmente, me afastei da conversa. No mesmo bar, apaixonei-me perdidamente por um rapaz qualquer. Porque o amor existe, e não é raro. Porque meu sangue é vermelho, e não branco. Porque ele não merecia. E eu também não.

Deixe um comentário